研训启新:第八届质谱仪器研发论坛暨怀柔质谱产业发展论坛会前培训举办

7月10日,第八届质谱仪器研发论坛暨怀柔质谱产业发展论坛会前培训在北京怀柔成功举办。培训中,四位质谱领域的资深学者就团队创新成果、质谱相关原理、技术、应用等开展详细的报告。清华大学张四纯教授、中国科学院大连化学物理研究所刘哲益博士、中国科学院化学研究所骆智训研究员以及苏州大学李晓旭教授分别以单细胞代谢物质谱分析、蛋白质Native Top-Down质谱分析、气相团簇及其化学反应的质谱分析与选质软沉积、离子阱质谱原理及仪器设计为题作精彩分享。

培训现场

张四纯教授 清华大学

题目:《单细胞代谢物质谱分析》

代谢物是细胞中转化最快的组分,最能够反应细胞的实时状态,与细胞生理过程直接相关。研究单细胞代谢物是推动单细胞组学研究的一个重点途径。特别是近年来发现免疫细胞代谢过程与特定免疫功能息息相关,在肿瘤的发生、发展及治疗过程中具有重要的作用。而目前只能通过单细胞转录组、单细胞蛋白组间接获取代谢物信息,迫切需要能够对单细胞代谢物进行直接分析的技术。

单细胞代谢物质谱分析方法研究具有重要意义。现有的单细胞质谱分析方法已经取得了一定进展,但细胞的检测通量低,检测到的代谢物覆盖度低。针对这些问题,团队提出了一系列单细胞代谢物质谱分析方法,包括液滴微萃取-皮升电喷雾单细胞质谱分析、单细胞代谢物质谱流式分析及单细胞代谢物在线萃取-纳流色谱分离-质谱分析,实现了单细胞中的数百种代谢物高通量检测。利用获取的单细胞代谢物信息,提出了基于代谢物的细胞分型方法,成功区分了不同类型肿瘤细胞及其亚型。这些方法为细胞的代谢重编程等生命科学研究提供了新手段。

刘哲益博士 中国科学院大连化学物理研究所

题目:《蛋白质Native Top-Down质谱分析》

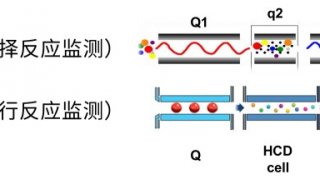

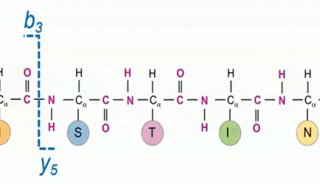

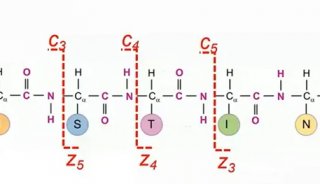

刘哲益博士介绍其所在中国科学院大连化学物理研究所王方军研究员团队的团队相关工作,详细介绍了蛋白质非变性 Top-Down质谱分析技术。传统 Bottom-Up 质谱分析首先将完整蛋白质酶切为多肽,通过多肽序列分析实现蛋白质鉴定,但在酶切的过程中丢失了蛋白变体和构象信息。Top-Down 质谱(TDMS)策略直接分析变性/非变性完整蛋白质,可以解析蛋白变体中位点突变和修饰等特定组合形式,并提供蛋白质结构和相互作用信息。

针对现有商品化质谱仪存在的问题,研究团队创新了TDMS方法。采用与蛋白骨架电子能级跃迁相匹配的 50-200nm 极紫外激光作为激发光源,研制了光束线适配差分真空控制系统、桌面激光和自由电子激光切换系统等极紫外激光解离Top-Down 质谱(UVPD-TDMS)创新部件;可高效解离蛋白骨架共价键并在碎片离子中保留配体结合等非共价作用,为分析蛋白变体的构象特征提供了创新性质谱技术;所搭建的UVPD-TDMS 作为大连相干光源生物大分子实验站已在中科院重大科技基础设施共享平台开放。

骆智训研究员 中国科学院化学研究所

题目:《气相团簇及其化学反应的质谱分析与选质软沉积》

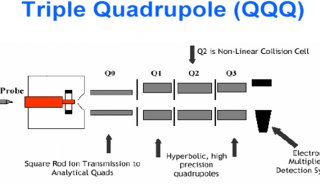

团簇化学研究对于深入认识物质表面化学反应和催化机理以及微尺度功能材料的构效关系具有重要意义。报告中,骆智训研究员介绍了质谱技术在气相团簇研究中的关键作用,指出质谱不仅是分析化学物种的重要工具,还可以用于精准的原子制造和材料构筑单元的设计。他详细阐述了飞行时间质谱(TOF-MS)和四级杆质谱(Q-MS)等技术在气相团簇研究中的应用,强调了这些技术在解析团簇结构、反应动力学以及光学功能材料设计中的重要性。骆智训还分享了其团队在设计新型质谱仪器方面的创新工作,包括正交取样和植入式取样技术在提高分辨率和检测效率方面的应用。此外,他介绍了如何通过质谱技术实现对气相团簇的精准筛选和软沉积,为新材料的制备提供了新的思路。

骆智训研究员进一步探讨了气相团簇在化学反应中的独特性质,以及如何通过质谱技术揭示这些性质。他指出,气相团簇的化学反应性与其结构密切相关,而质谱技术能够精准地监测反应前后的物种变化,从而帮助理解反应机制。他还分享了团队在金属团簇、金属碳化物和金属氧化物等领域的研究进展。骆智训强调,质谱技术在气相团簇研究中的应用前景广阔,尤其是在新材料设计和化学反应机制探索方面。

李晓旭教授 苏州大学

题目:《离子阱质谱原理及仪器设计》

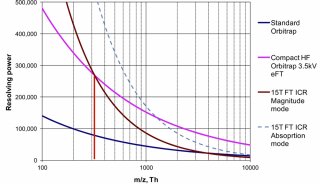

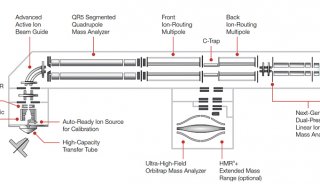

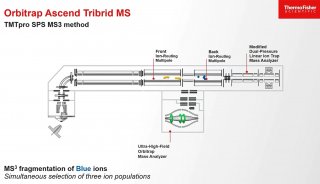

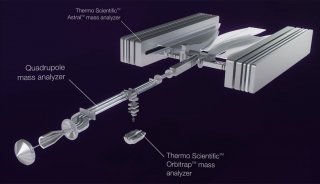

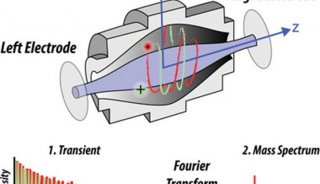

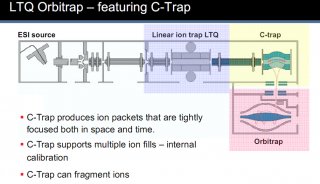

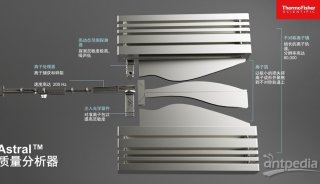

李晓旭教授深入讲解了离子阱质谱的原理及仪器设计。通过类比弹簧与小球的模型,生动地解释了离子在电场中的运动规律。除轨道离子阱外,离子阱使用电磁场将离子限定在特定的空间内,通过改变电场的参数,使特定的离子进入不稳定状态,最终导致离子从预留的孔或窄缝中射出到达检测器。除轨道离子阱,离子阱质量选择器因为其特有的空间限定特点,使其在多级质谱分析(MS-MS)中占据了重要的地位。离子阱具有结构简单、对真空要求低、适合小型化以及具备多级质谱分析能力等众多优点,是小型化质谱仪和专用质谱仪的首选质量分析器,在现代质谱技术中占据重要地位。离子阱质谱可应用于多种场景,包括质量分析、频谱分析以及量子计算等前沿领域。

李教授进一步探讨了离子阱质谱的设计细节和技术挑战。他指出,尽管离子阱的理论基础相对简单,但在实际应用中,需要考虑电极的几何形状、电场的均匀性、离子的冷却技术以及多级质谱分析的实现等问题。他详细介绍了离子阱的多种结构形式,包括三维离子阱、线性离子阱和平板离子阱等,并分享了其团队在离子阱设计中的创新思路。李教授还强调了离子阱质谱在多级质谱分析中的优势,通过共振激发技术,可以实现离子的逐级碎裂,从而获得更丰富的结构信息。

本次会前培训夯实技术基础,拓展实际应用,赋能产业升级。通过多种质谱技术等前沿领域的创新性成果,为参会者搭建了产学研深度融合的交流平台。

-

焦点事件

-

企业风采

-

焦点事件

-

焦点事件

-

企业风采

-

企业风采

-

精英视角